Seit dem 20. Februar 2012 wird wieder gesprengt.

Munition in der Ostsee wird mehr und mehr zu einem Problem für die Umwelt. Die Kolberger Heide nordöstlich der Kieler Außenförde wurde nach dem 2. Weltkrieg als Munitionsversenkungsgebiet genutzt. Erst in den Jahren 2004 und 2005 wurden an verschiedenen Stellen große Mengen Torpedoköpfe und Seeminen entdeckt. 2 Kilometer von der Küste entfernt ist dies für das gesamte Gebiet eine ständige Gefahr. Seit dem 20. Februar 2012 wird unter der Federführung des Landeskriminalamtes Kiel gesprengt. Ein Desaster für die Natur, vor allem aber für die Tierwelt.

Ingo Ludwichowski im Interview mit Werner Evers, freier Journalist

2006 erfuhren wir, dass der Munitionsbeseitigungsdienst des Landes Schleswig-Holstein vor der Ostseeküste von Heidkate in der Kieler Außenförde Altmunition sprengt. Minen und sonstige Großkampfmittel, die nach dem 2. Weltkrieg dort ins Meer gekippt wurden und seitdem verrotten. Wir haben uns zu der Zeit gerade verstärkt dem Schutz von Schweinswalen gewidmet und lernten Sven Koschinski und weitere Fachleute kennen, die uns darauf aufmerksam machten, dass durch die Sprengungen jede Schutzbemühung zunichte gemacht wird.

Eine Sprengung stellt die größte punktförmige Schallquelle dar. Diese kann ohne Abschirmung in über 20 km Entfernung bei Schweinswalen zu Hörschäden und im Umkreis von rund 5 km zum Tode führen.

Der NABU hat dann zusammen mit der Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere GSM und der Gesellschaft zur Rettung der Delphine GRD zunächst mit der Medienarbeit begonnen, in der wir auf diese Problematik hingewiesen haben. Wir haben öffentlich gefordert, dass man das unterlässt.

Wenn Sie von wir sprechen, wen meinen Sie damit?

Maßgeblich engagierten sich vor allem Petra Deimer (GSM), Ulrich Karlowski (GRD), Sven Koschinski als selbständig tätiger Meeresbiologe und ich als Vertreter des NABU Schleswig-Holstein. Später kam noch Kim Detloff vom NABU-Bundesverband hinzu. Es war klar, wenn wir in diesem Bereich etwas erreichen wollen, müssen wir aufklären und für mehr Wissen sorgen. Wenn wir etwas sagen, muss es fundiert sein – und wir müssen erkennen, wann dieses Wissen die größte Wirkung entfaltet.

Wie genau sind sie vorgegangen, um an fundierte Informationen zu kommen?

Wir haben am 17. Oktober 2007 erstmals zu einer großen Konferenz nationale und internationale Gäste nach Kiel eingeladen. Sie konnten uns unsere ersten dringendsten Fragen beantworten: Wie viel Munition liegt wo im Meer? Welche Art Munition liegt dort? Wie gefährlich ist sie für Menschen? Welche Gefahr geht von ihr für Meeresorganismen aus? Welche toxikologischen Risiken gibt es, die mit den Sprengstoffen und ihren Abbauprodukten verbunden sind? Und, ganz bedeutsam, was gibt es für Möglichkeiten, sie zu heben, statt sie zu sprengen?

Was soll denn Ihrer Meinung nach mit der Munition geschehen?

Der Standard war bislang, da liegt eine Mine, wir legen eine Haftladung an, jagen das Ding in die Luft, dann sind wir das Problem los.

Damals sollte am Ausgang der Kieler Förde eine Wasserstraße verlegt werden. Dabei müssen Notankerplätze ausgewiesen werden. Einen Anker aber einfach durch ein Munitionsgebiet zu ziehen, ist keine gute Idee. Es gab also ein berechtigtes Interesse des Ministeriums, diese Munition da weg zu bekommen.Es gibt ein paar Bereiche, in denen auch wir sagen müssen, dass wir aus Sorge um die beteiligten Menschen um das Sprengen aus Sicherheitsgründen nicht herum kommen. Mit bestimmten Arten von Sprengstoffen kann man nicht so ohne Weiteres herum hantieren, wenn man nicht will, dass einem das Zeug um die Ohren fliegt. Davon abgesehen ist es aber aus unserer Sicht möglich, große Mengen an Munition aus der Ostsee heraus zu holen, ohne sie zu sprengen.

Das Land hat noch kürzlich bei einer Anhörung am 28. November 2011 in Kiel erklärt, dass sie 99% der Munition heben. Da muss man allerdings vorsichtig sein. Sie zählen hier jede Patrone! Eine Patrone kann man aber nicht mit einer 450 kg TNT-Seemine vergleichen. Einfach nur zählen geht da nicht. Tatsächlich wird versucht, dort wo es unkritisch ist, die Munition zu heben. Dies geschieht im Wesentlichen bei Munition ohne Zünder und wenn man weiß, dass sie unkritische Sprengstoffe enthält. Vielfach kennt man aber die Munition nicht, dann ist die Versuchung groß, einfach nur auf den Sprengknopf zu drücken.

Wie konnten Sie zur Lösung des Problems beitragen?

Sven Koschinski hat in der Vorbereitung des ersten Symposiums zunächst einmal einfach gegoogelt, welche Informationen es denn zu diesem Thema gibt. Wir hatten gelesen, dass bereits in Hong-Kong Rammgeräusche durch Blasenschleier abgeschirmt wurden. Dann hatten wir die Idee, die Ergebnisse auf Munitionssprengungen zu übertragen. Im Prinzip war also bekannt, dass so etwas einsetzbar ist. Wir kannten aber noch keine Details.

Als sich herausstellte, dass ein Unternehmen aus Lübeck hier aktiv ist, haben wir nachgefragt. Herr Grunau von der Firma Hydrotechnik Lübeck ist jemand, der sich für den Umweltschutz begeistert und gerne auch etwas ausprobiert. Er beschrieb uns die nötigen Voraussetzungen für den ersten Test und gemeinsam mit der Bundeswehr, die damals ein Schiff bereitstellte, wurde ein einfacher Blasenschleier verlegt, der allerdings bei der ersten Detonation weggeflogen ist.

So begannen wir, nachzuforschen. Denn es war nicht bekannt, ob sich Blasenschleier bei derartig großen Detonationen überhaupt eignen. Da ging es um die Fragen: Wie viel Luft muss man runter pumpen? Wie groß muss der Radius des Blasenvorhangs sein? Braucht man tatsächlich einen kompletten Radius? Welche Materialien sind überhaupt in der Lage, die Detonation zu überdauern? Was kostet die ganze Sache? Auch Forscher der Bundeswehr haben sich schließlich mit ihrer Messtechnik stark engagiert, den Blasenschleier an die nötigen Gegebenheiten anzupassen.NABU, GSM und GRD haben dann dafür gesorgt, dass sich in diesem Bereich tätige Firmen auf den Symposien darstellen können. Natürlich ist es in unserem Interesse, diese Techniken zu promoten. Es war auch jemand aus Amerika da, der über Google heraus bekommen hatte, was wir machen. Er hat dann die von ihm entwickelte Robotik vorstellen können.

Das Spannende aber war, dass in der Tat nach diesem eintägigen Symposium das Ministerium erkannte, dass es so nicht weiter machen kann.Es wurde vorgeschlagen, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie das Ministerium die vorgestellten Methoden unterstützen und fördern kann. In Teilen waren diese erst in der Entwicklung oder gar nur als Idee vorhanden. Das gemeinsame Ziel aber war, ganz von Sprengungen weg zu kommen.

Gefährlich an der Munition im Wasser ist ja vor allem der Sprengstoff selbst. Was aber geschieht denn im Wasser, wenn die Munition zur Detonation gebracht wird?

Leider kann man unter den im Meer herrschenden Bedingungen nicht von einer vollständigen Zersetzung der Sprengstoffe ausgehen. Die Reaktion hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Zustand und Alter der Munition. Am Ende des Krieges wurde die Produktions-Qualität immer schlechter, weil etwa kein Aluminium mehr zur Verfügung stand und stattdessen andere Stoffe eingesetzt werden mussten.

Höchst brisant ist zudem, dass nach der Sprengung größere Sprengstoffteile an den Strand gespült werden können. Wenn ein Kind einen der meist gelben ‚Krümel‘ findet und damit herum hantiert, kann das höchst gefährlich werden. Sehr kleine Sprengstoffpartikel werden auch von Miesmuscheln aufgenommen und gelangen so in die Nahrungskette. Deshalb sagen wir, dass Sprengungen keine optimale Lösung sind. Perspektivisch muss alle Munition gehoben werden. Der NABU erkennt aber an, dass Taucher nicht gefährdet werden dürfen, wenn sie sich einem hohen Risiko für Leib und Leben aussetzen.

Es ging dem NABU also zunächst darum, die Umwelt bei einer Sprengung zu schützen. Wie ging es weiter?

Wir haben uns auf den Weg gemacht, diese Themen in der Praxis voran zu bringen. Große Versuchsreihen waren dabei nicht möglich. Es kostet eben eine Menge Geld und man braucht Schiffe. Für solche Maßnahmen gibt es zudem nur ein kleines Zeitfenster, in dem sie überhaupt durchführbar sind. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass wir mit den Blasenschleiern etwas erreichen können. Gemessen wurden Minderungen von 12-15 dB. Das bedeutet bei logarithmischer Skalierung eine Reduzierung des Gefahrenbereichs von bis zu 95%. Wenn man früher in einem Radius von 20 km mit Beeinträchtigungen zu rechnen hatte, reduziert sich dieser mit dem Blasenschleier auf nur noch 1 km. Trotzdem kommt es vor Ort immer noch zu Auswirkungen, denn – trivial gesagt – betreibt man Dynamit-Fischerei. Wir bewegen uns aber teils in FFH- (Schutzgebiete der Fauna Flora Habitat-Richtlinie) und Vogelschutz-Gebieten, wo Beeinträchtigungen nur sehr begrenzt zulässig sind. Heidkate liegt in einem derartigen Meeresschutzgebiet.

Wie hat die Öffentlichkeit auf das Thema reagiert?

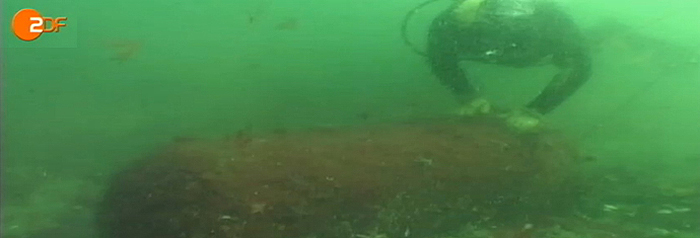

Es gab einen sehr schönen NDR Bericht auf Grund unserer ersten Pressemitteilung. Damals ist der NDR selber abgetaucht und hat sich die Munition angesehen. Es gibt ein paar sehr engagierte Taucher beim NDR. Im O-Ton behauptet der Pressesprecher des Ministeriums, dass die Munition sicher unter Schlamm begraben liegt. Gleichzeitig ist zu sehen, wie ein Taucher des NDR aus einer verrottenden Mine TNT heraus kratzt. Dies machte jedem deutlich, dass die Problematik dem Umweltministerium nicht wirklich bekannt war.

Herr Ludwichowski, was genau haben Sie durch Ihre Arbeit erreicht?

Seit 2006 tragen NABU, GSM und GRD dazu bei, dass das Thema offen diskutiert wird. Mittlerweile gibt es auf unsere Initiative hin eine diesbezügliche Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Sie wird vom schleswig-holsteinischen Innenministerium unterstützt. Dieses wiederum kann das Problem nicht allein lösen. Sie müssen schon aus finanziellen Gründen den Bund hinzuziehen. Er ist schließlich in der Rechtsnachfolge verantwortlich für die nach dem 2. Weltkrieg verklappte Munition. Die Bund-Länder AG hat im Dezember 2011 ein aktuelles Lagebild zur Munition im Meer in einem umfangreichen Bericht vorgestellt. Leider wurde hier die Chance vertan, sich unter Einbeziehung externer Experten kritischer mit den Risiken auseinanderzusetzen. Der Bericht ist aber grundsätzlich ein Erfolg, den die Naturschutzverbände erreicht haben.

Inzwischen wird über Munition auch auf internationaler Ebene wie der HELCOM diskutiert. Momentan tun sich die Mitgliedstaaten im Umgang mit konventioneller Munition noch schwer. Aber im Zusammenhang mit chemischer Munition wird auch das Thema der konventionellen Altlasten mehr und mehr in den Fokus rücken. Einige Länder wie Dänemark oder Russland wollen sich dieser Problematik aus Kostengründen bislang noch nicht stellen. Sie wissen, dass sie bei einer Befassung und kritischen Bewertung auch aktiv werden müssen. Beide Staaten haben Riesen-Probleme mit Munition in der Ostsee. Denn noch in den 60ger und 70ger Jahren wurde in ihren Gewässern Munition verklappt.

Durch Ihre Initiative ist aber auch die Technologie des so genannten ‚Großen Blasenschleiers‘ entstanden. Verstehen Sie sich ein wenig als Mentor, Mitentwickler oder Ideengeber für diese Entwicklung?

Als Ideengeber. Wir sind höchst zufrieden, wenn es Menschen und Unternehmen gibt, die sich in ein unternehmerisches Risiko begeben. Der Zug läuft klar in die Richtung, dass in vielen Projekten, wo unter Wasser Lärm entsteht, mit Blasenvorhängen gearbeitet werden muss.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht war es für uns spannend zu erkennen, wie viele Unternehmen, die potentiell in diesem Bereich tätig werden können, in Schleswig-Holstein beheimatet sind. Analytik, Sicherung, Bergung von Munition – das sind alles Bereiche, in denen einheimische Unternehmen tätig sind. Auch das war ein interessantes Ergebnis des ersten Kieler Symposiums.

So haben wir dem Innenministerium verdeutlichen können, dass jeder dort investierte Euro mittel- und langfristig einen besonderen, innovativen Teil der schleswig-holsteinischen Wirtschaft fördert. Die Hydrotechnik Lübeck gehört mit ihren Blasenvorhängen zu den Profiteuren. Herr Grunau konnte sich ein neues Geschäftsfeld erschließen. Anfangs hat er finanziell sicher zulegen müssen. Aber er brachte den nötigen ‚Guten Willen‘ mit. Inzwischen konnte er diese Technik ausbauen, hat ein Spezial-Schiff für seine Arbeit umgerüstet und verdient nun sein Geld auch im Offshore-Bereich.

Die Bundesregierung will bis 2030 aus der Atomenergie aussteigen. In der Nordsee entstehen gerade riesige Windparks. Großbaustellen, die ebenfalls nicht unerheblich Lärm erzeugen. Welche Interessenkonflikte entstehen denn dort? Immerhin geht es um unsere zukünftige Stromerzeugung.

Die Verlärmung der Meere hat viele Ursachen. Rammarbeiten für Windparks, vor allem in der Nordsee, haben daran ihren negativen Anteil. Dieser Lärm unterscheidet sich von Explosionen, bei denen die volle Energie sofort auftritt. Bei einem Rammschlag kommt es zu einem etwas langsameren Anstieg der Schallenergie. Dafür ist aber die Fülle von Rammschlägen für Meerestiere gefährlich. Für ein Fundament werden teils über 20.000 Schläge benötigt, deren Energie sich noch in vielen Kilometern im Ohr zu einer schädlichen Dosis anreichern kann. Auch hier muss etwas getan werden.

Das Bundesumweltministerium hat sich lange dagegen gesperrt, Auflagen zu erlassen. Vor allem die Fraktion der reinen Klimaschützer befürchtete eine Beeinträchtigung beim Ausbau der Windenergie. Mittlerweile haben sie erkannt, dass es mit dem Blasenschleier eine umweltverträgliche Lösung gibt. Aber auch hier gilt: Vermeiden wäre besser. Gleichzeitig hat das Umweltbundesamt Grenzwerte festgesetzt, die nun vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eingefordert werden. Hydrotechnik Lübeck kann inzwischen die Technik zur geforderten Schallminderung anbieten. Bei Projekten, die Milliarden kosten, spielen zusätzliche Beträge von 30.000 bis 40.000 Euro pro Fundament nicht mehr die große Rolle.

Was ist aus Ihrer Initiative inzwischen geworden?

Munition liegt überall in den Meeren. Im November 2010 haben wir in Kiel einen zweiten, internationalen Kongress veranstaltet. Experten aus vielen Küstenregionen waren dort. Sie haben über neue Erkenntnisse und Methoden berichtet und über das, was in ihren Ländern bereits geschieht. Deutlich wurde, dass es um ein fast weltweites Problem geht. Vor der chinesischen, japanischen, kanadischen, italienischen, norwegischen, britischen, amerikanischen Küste, vor Hawaii, überall liegt Munition.

Wir haben für Europa den Impuls gegeben, sich damit vertiefend zu beschäftigen. Hier war es das erste Mal, dass das weltweite Wissen zusammengetragen wurde, hier wurde erkannt, dass bereits eine Menge Wissen da ist. Es zeigte sich, dass nicht jeder bei der Lösung des Problems bei Null anfangen muss und stattdessen das Wissen und die Erkenntnisse anderer nutzen kann.

Das Thema Munition in den Weltmeeren ist eines der bedeutendsten Naturschutzthemen des NABU und gleichzeitig eine der weltweit erfolgreichsten Kampagnen, die wir bisher auf die Beine gestellt haben.